Desde calle Nataniel Cox en el centro de Santiago hasta el pequeño pueblo francés Mosset o bien, desde Llancacura, en la ribera norte del río Bueno hasta Malmö, en Suecia. Sea como sea, de ambas maneras se puede definir el camino que la artista osornina Kiyen Clavería inició en su adolescencia en las calles de Rahue Sur, pintando murales con spray hasta la actualidad, que la tienen como una de las artistas de la cultura mapuche más conocidas de la zona.

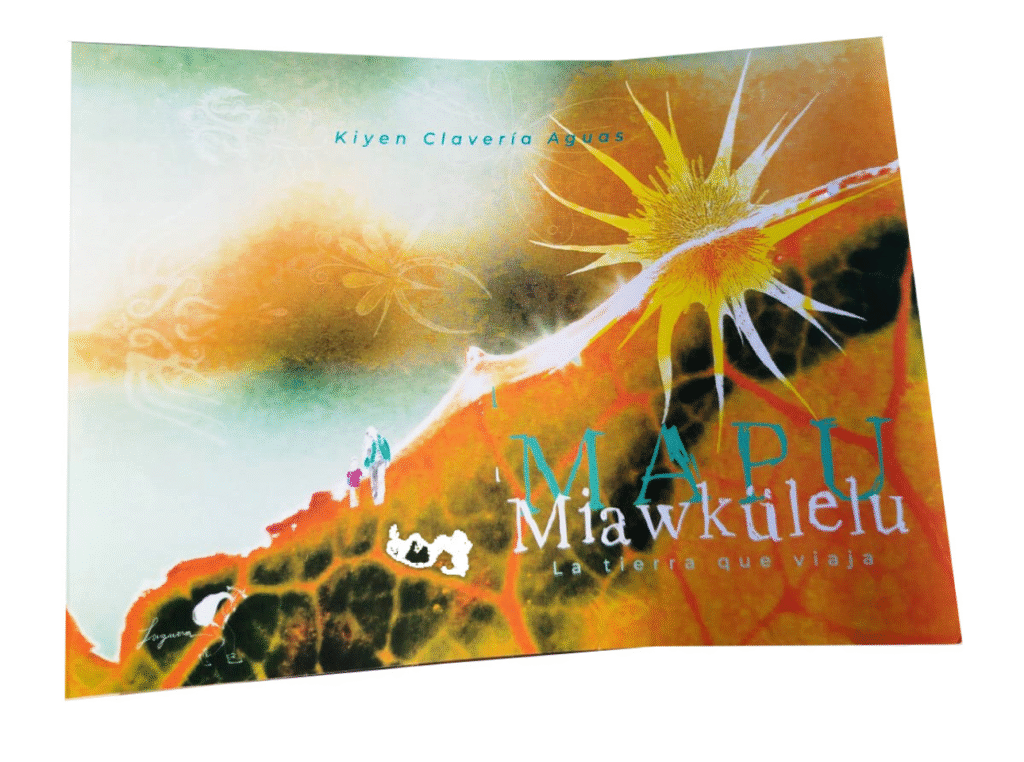

Con una trayectoria que inició haciendo graffitis a los 15 años con amigos del barrio para derivar en ilustraciones en acuarela y ahora, como tatuadora, esta joven artista promociona el que es su primer libro “Mapu Miawkülelu: La tierra que viaja”, obra que a modo de diario de viaje, cuenta sus tres meses en el Viejo Continente mientras presentaba en ciudades europeas sus trabajos artísticos, siempre ligados con las tradiciones mapuche y con la importancia del intercambio cultural que recibía a cambio.

Pintar un mural en Malmö, en el que ya había trabajado hace seis años, un flash day de tatuajes en la región de Valonia, en Bélgica, y diálogos con exiliados chilenos son algunas de las historias que cuenta esta obra.

Lo particular es que Kiyen hizo todo este recorrido de la mano de su hijo de 3 años y cómo una especie de segunda parte de un viaje que ya había hecho en 2019 y que siempre tuvo en mente realizar. En aquella primera ocasión, se asentó en el pueblo francés de Mosset, donde hizo un taller autogestionado de técnicas de grabado. En total, fueron cinco países en los que estuvo en esta nueva visita, donde expuso su trabajo en: Francia, España, Bélgica, Alemania y Suecia.

“Fue el estallido y todo cambió. Las prioridades eran otras y esto se disolvió (el viaje). Después vino la pandemia y entonces yo me quedé como con ese gusto a poquito de contarle a toda la gente lo que yo quería contarle”, explicó Kiyen Clavería en diálogo con Nativo del Sur.

El viaje de la artista Kiyen Clavería y su hijo de 3 años por Europa

¿Qué te motivó a hacer este viaje y en particular, junto a tu hijo?

En 2019 yo fui a Europa y volví con la idea de compartir el conocimiento de las cosas que había aprendido allá con la gente de acá y luego volver el siguiente año, pero primero por el estallido social y luego la pandemia, lo pospuse. Lo tenía muy presente desde mi embarazo, entonces, en algún momento pensé que ahora hay mucho acceso en Internet a los procesos del ser humano, según su edad, por lo que me preocupé de ver a qué edad uno podía andar con un niño en esos lugares. A los 0 años ya me planteaba para los 3 (años) la idea de realizar este viaje, por un lado, porque me parece interesante retomar esos contactos que había hecho, para llevar mi trabajo, y luego por la maternidad, se me hacía muy importante que mi hijo conociera las cosas que yo conocía. Una de las cosas que le quiero regalar es que tenga la facilidad de aprender otras lenguas. Esta era como una primera inducción.

¿Cómo surgió la idea de hacer un diario de viaje?

Yo siempre de chica he tenido esto de escribir, tener diarios. Soy de la generación que creció con Pascualina y Artilugia, entonces cómo que estaba esa relación con la escritura. Sin embargo, la abandoné por muchos años y cuando nació mi hijo, creo que uno vive mucha soledad, entonces surgió el desahogo mediante la escritura y como dibujaba, era como un popurri de todas expresiones que se me fue haciendo parte de la vida. Recordando que el viaje anterior me había quedado con esta idea de compartir la vivencia, dije, puedo ocupar esta herramienta que he usado por tanto tiempo para compartir con la gente y que ante cualquier eventual situación puedan estar alojadas algunas palabras de ese viaje. Es muy loco pensar que es algo que queda como estático, en pensamiento, reflexión, y mi hijo va a crecer y en algún momento él va a leer eso y me causa curiosidad cómo se van a dar esas situaciones.

¿Qué momentos o países más destacas durante este viaje?

Un momento que no siquiera recordar es que cuando llegamos a España, estuvimos tres horas retenidos. Yo iba con el pasaporte en calidad de turista por tres meses. Tenía el pasaje de ida y vuelta, y un itinerario. Había un trámite que no hice.

Fue para mi igual fuerte ver mucha gente chilena o latinoamericana que trabajan en torno a estos conceptos de interseccionalidad, multiculturalidad, etnicidad, feminismos, anticolonialismos, pero que viven allá súper “europizados”. Su forma de relacionarse es súper seca y finalmente estudiar estas personas, desde esa lejanía, lo encontré un poco fuerte. Eso fue un aprendizaje bien grande para mí. El libro se trata justamente de eso. De ir resaltando cada momento que me parecía digno de mantener en la memoria, pero, por un tema de tiempo yo creo, la instancia más nutritiva, como madre e hijo y para mí, fue en Suecia, porque de los tres meses estuvimos un mes. Nos pudimos relacionar, establecer vínculos más profundos en el viaje y mi hijo vivió esa etapa de transición súper importante de ser un niño, que siempre fue bueno para compartir, no sentía yo esa necesidad que él tenía de estar con otros niños. En ese tiempo él empezó a buscar a los niños y niñas.

Tu arte muestra la cultura mapuche, por lo que se debió haber realizado un intercambio cultural:¿Qué enseñanzas culturales te dejó este paso por Europa?

El paso por Europa en cuanto a enseñanzas que me parecen significantes en relación con mi cosmovisión o forma de ver, corrobora estas ideas en que todo el mundo, que está colonizado con ideas europeas, se manifiesta esta relación del opresor y el oprimido. Quizás la primera vez que fui iba muy como con la ‘bronca’, quizás contra el continente. Esta vez fui con una versión mucho más humana de conocer y el poder saber que en estos territorios ya tienen variantes de lenguajes muy grandes en poca cantidad de suelo. También hay otra subdivisión de lenguajes aún en territorios más pequeños, y han tenido que resistir. Han pasado por procesos donde han sido perseguidos, descalificados. Eso me llamó la atención y, asimismo, las políticas públicas o luchas de estas personas que quieren defender su lengua y cultura que son súper interesantes de conocer para luego repensar, con esos conocimientos, cómo seguir avanzando acá en la recuperación de nuestra lengua materna y sin explicar la variante del territorio.

¿Dónde se puede conseguir el libro, particularmente la gente de la región de Los Lagos?

El libro fue algo que se sumó a esta experiencia del viaje. Primeramente, yo trabajé estos años mentalizada en la gira y tres meses antes de partir se me ocurrió esta idea del diario de viaje porque estaba buscando financiamiento y había un fondo de Conadi (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) que es de arte y cultura de mapuche/huilliche. El tiraje del libro no son más de 150 o por ahí. Nos ha ido bien con la venta, creo que nos queda menos del 50% y eso es lo que tengo yo con la editorial y la forma de conseguir entre los contactos del Instagram o Whatsapp, muy personal. Me gustaría hacer otra edición y hacerla con una materialidad más soñada. De momento, no lo he llevado a librerías de nada porque creo que no da.

¿Qué proyectos artísticos hay para después del libro y lo que queda del año?

Actualmente, estoy trabajando en un proyecto de desarrollo de un cortometraje. Estoy en la parte de investigación y aprendizaje de este lenguaje audiovisual y unas iniciativas de ilustración. En particular, hay una que me gusta mucho que es sobre lenguas, en este caso es el mapundungún. Estamos haciendo un proyecto libro/álbum para fomentar el aprendizaje de la lengua mapuche desde los cero años. Esos serían los dos proyectos que le he metido más cabeza en el último tiempo.

Quienes quieran conseguir un ejemplar de la obra “Mapu Miawkülelu: La tierra que viaja” de Kiyen Clavería lo puede hacer contactándola a través de su cuenta de Instagram.

You may also like

-

El parque más antiguo de Chile está de aniversario

-

El misterio del abandono del Hotel Centinela en Puerto Octay

-

Cornelia Prenzlau y Espantapájaros: La historia detrás del restaurante chilote-alemán de Puerto Octay

-

De Baviera hasta Purranque: El largo camino de Katrin Runge, que dejó los jardínes infantiles para vivir de la leche de cabra en el sur

-

Juan Pablo Andrade, el hombre que rescata la música y el patrimonio de Río Negro