La presencia de cisnes muertos, mal olor y una inmensa mancha oscura en el río Cruces alarmaron profundamente a la comunidad de Valdivia en mayo de 2004. Estas graves consecuencias fueron el resultado del desastre ambiental provocado por la planta de celulosa de la empresa CELCO, considerado como el más controversial y perjudicial de los últimos años. La empresa clandestinamente vertió sus desechos en el agua, lo que resultó en la muerte e intoxicación de miles de cisnes y el despertar de un movimiento ciudadano que marcaría la historia de las luchas ambientales en la zona.

Este episodio llevó al estado de Chile a iniciar, por primera vez, un juicio contra una empresa privada por contaminación. Luego de tres años de tramitación legal, en julio de 2013 se encontraron altas concentraciones de cloruros, hierro y sulfatos, generando la muerte del luchecillo (Egeria Densa) el principal alimento de los cisnes de cuello negro (Cygnus Melancoryphus).

Aunque podría pensarse que la empresa habría tomado consciencia de sus acciones, no fue así. Diez años más tarde de este episodio, volvieron a verter residuos químicos sin tratar en el río Cruces, ocasionando esta vez la muerte de cientos de peces. Nicole Colin, bióloga de la Universidad Austral de Chile (UACh) habló sobre los efectos que tiene la contaminación humana en las aguas.

“Encontramos peces deformes, con malformaciones, principalmente lumbares, en la columna vertebral. Entonces, los peces tienen menor movimiento, menor capacidad para poder sobrevivir y eso lo hemos visualizado principalmente en lugares que están expuestos a contaminación como, por ejemplo, bajo la celulosa”

Este caso muestra graves fallas en el sistema de fiscalización de las empresas por parte de los organismos encargados, como la Superintendencia de Medioambiente (SMA). Sin embargo, no todo está perdido, ya que a raíz de este incidente surgieron manifestaciones por parte de la ciudadanía, además de la creación de organizaciones dedicadas a proteger las aguas y los animales que habitan en ellas, como es el caso de Acción por los Cisnes.

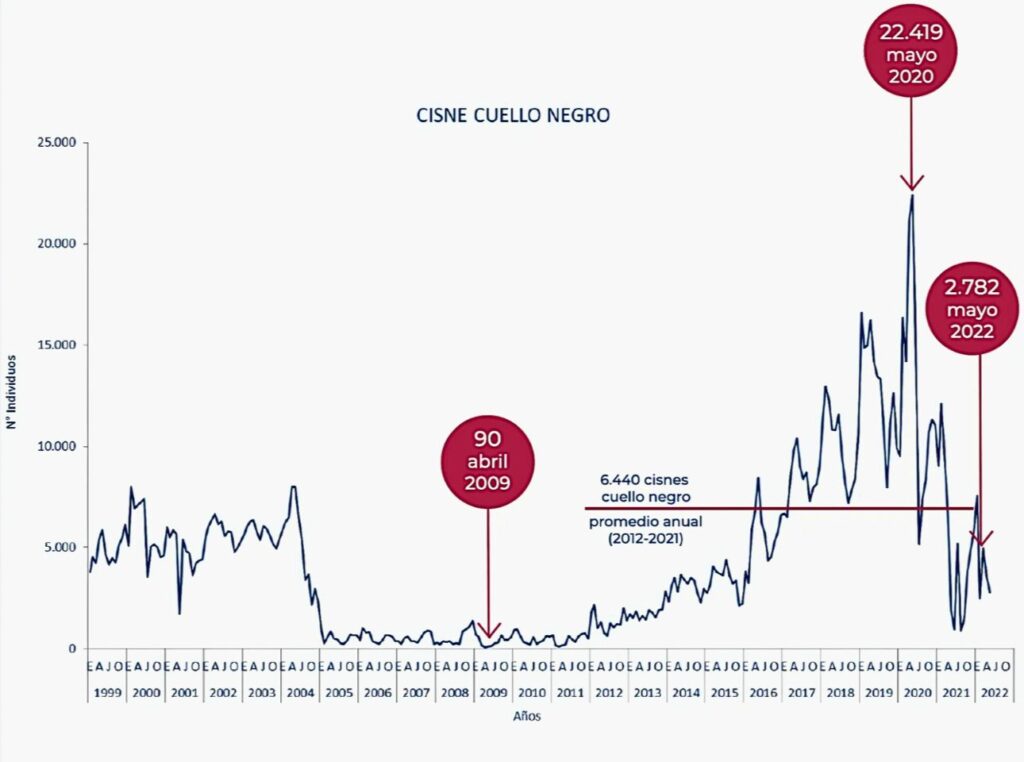

(Censo avifauna CONAF 2023. Foto: CONAF)

La organización ciudadana tras el desastre de los cisnes muertos

José Araya es un apasionado ambientalista que ha trabajado desde 1996 en temas relacionados con el cuidado del medio ambiente. Inició su labor en Acción por los Ríos, que más tarde pasaría a ser Acción por los Cisnes, una organización dedicada al cuidado del agua que, en ese entonces, estaba enfocada en oponerse a la instalación de la planta de Celulosa Arauco en la comuna de San José de la Mariquina. Ese fue el verdadero comienzo de lo que más tarde desencadenaría este desastre ecológico de grandes magnitudes.

Los intentos fallidos por oponerse al funcionamiento de esta empresa comenzaron a darles la razón a esta organización. Los olores fueron muy importantes y fueron la señal para alertar a la comunidad que algo estaba pasando. Comenzaron a cerrar escuelas aledañas al río Cruces, gente llegaba al hospital, pero la alerta más significativa, fue la muerte de los cisnes de cuello negro, ya que al ser un ave grande y muy llamativa produjo una fuerte impresión en las personas.

Así lo mencionó Araya: “A finales de octubre se conoce la primera imagen de los cisnes muertos en el río y eso produce un cambio completo de todo lo que estaba pasando, como una alerta ciudadana y el 4 de noviembre del 2004 se hace la primera asamblea de lo que después se pasa a llamar el movimiento Acción por los Cisnes”.

El impacto del desastre ambiental en el río Cruces quedó documentado en diversos informes y estudios posteriores. Según el informe del Centro Humedales, publicado en 2019, las poblaciones de aves acuáticas en el Santuario Carlos Andwanter se redujeron significativamente tras el evento de contaminación de 2004.

Después de un largo trabajo y gestión por parte de esta organización, en 2013 la justicia condenó a la industria responsable. Algunas de las medidas de la sentencia que se impusieron incluyeron la obligación para la empresa de realizar monitoreo ambiental y un diagnóstico ambiental. Además, surgió la Asociación Comunidad Humedal, una organización que asumió la responsabilidad de abordar el impacto de la contaminación en la comunidad ribereña del río Cruces. La Comunidad Humedal está compuesto por 64 organizaciones que operan en toda el área del Santuario Carlos Anwandter, abarcando las comunas de Valdivia y San José de la Mariquina.

José Araya, activista y defensor de los humedales. (Foto: Florencia Haverbeck)

El despertar de “algo”

A los valdivianos “les cayó un cisne en la cabeza”, y con este hecho tan grave, se dieron cuenta del entorno en el que vivían. Esta ave se convirtió en un símbolo de la tragedia ambiental, de la cultura de la ciudad, de la identidad territorial. Como consecuencia, hubo un despertar de la conciencia ambiental, ya que las personas se percataron que estaban rodeadas de agua, de humedales, lo que ahora tenían que proteger, para evitar que algo así vuelva a ocurrir.

“Lo que detonó fue justamente esta identidad territorial, que todos tenemos acá en este lugar. Tú hablas con la gente en las poblaciones, les encanta pasear por el río, irse a pasear a la Saval, entonces todo eso funcionó para que efectivamente esta cuestión explotara”, comentó José Araya.

Esto ayudó a organizar un movimiento que tuvo ciertos condicionantes favorables que quizás en otros territorios no se hubieran dado y es que en Valdivia ya vivía un grupo de activistas ambientales porque era un territorio ideal para eso, un territorio pequeño pero con un centro académico. Ya existían algunas organizaciones como el Comité de Defensa de la Flora y Fauna (CODEFF) que era una ONG importante.

Este hecho fue un punto clave para que la ciudadanía se involucrara de manera más activa en todo lo que significa el medioambiente. Marcó un desarrollo territorial en la región, incentivando a los habitantes de Valdivia a valorar y proteger sus recursos naturales con mayor fuerza. La tragedia de los cisnes no solo despertó conciencias, sino que también impulsó un movimiento de base que promovió la educación ambiental y la participación cívica.

Las nuevas miradas

Cynthia Jara, bióloga marina y fundadora de Corallina, una organización dedicada a la educación ambiental, enfatiza la importancia de recordar eventos como el desastre ocurrido en el río Cruces en 2004. Según ella, “es fundamental tener memoria histórica en temas ambientales. Recordar lo sucedido nos permite aprender de nuestros errores y tomar medidas preventivas para evitar que tragedias similares ocurran en el futuro”. Además, comentó que los temas ambientales son muy reactivos, ya que se toman medidas cuando ya ocurre una catástrofe.

Sofía Bahamondes, fundadora de Lafken Lif, una ONG dedicada a la limpieza de playas y educación ambiental, comparte la perspectiva de Jara.

“El desastre en el río Cruces fue un llamado de atención que no podemos ignorar. Nos enseñó la fragilidad de nuestros ecosistemas y la necesidad urgente de protegerlos. Desde Lafken, trabajamos para educar a las comunidades sobre la importancia de cuidar nuestros entornos acuáticos y costeros”.

Cynthia y Sofía representan a una nueva generación de líderes ambientales comprometidas, cuya energía y visión están moldeando el futuro del activismo ambiental en Chile. Su trabajo no solo involucra la educación y concienciación sobre los problemas ambientales, sino también la implementación de soluciones prácticas y sostenibles para enfrentar estos desafíos.

El caso del río Cruces no solo es un capítulo doloroso en la historia ambiental de Chile, sino también un ejemplo poderoso de cómo la comunidad puede unirse para enfrentar las amenazas ambientales. Desde el despertar de la conciencia ciudadana hasta la implementación de medidas legales y la creación de nuevas organizaciones dedicadas a la protección ambiental, cada paso refleja un compromiso compartido hacia la recuperación y el cuidado de nuestros ecosistemas.