Durante toda su vida escolar, Miguel Barría fue estudiante de la generación 2016 del Colegio Hampton College de Valdivia. El primero del curso, constante, ordenado y con un rendimiento sobresaliente. Pero cuando cruzó la puerta de la universidad para estudiar medicina, en lugar de éxito encontró un laberinto sin salida. Es sabido que en Chile, el acceso al apoyo psicológico en la transición entre la educación media y superior sigue siendo deficiente y burocrático. En consecuencia, jóvenes como Miguel se desmoronan sin que nadie lo note.

El colapso invisible

Miguel tuvo un primer semestre difícil en medicina. “Recuerdo que no entendía muy bien la materia ni la forma de enseñar de los profesores. Entré con la intención de ser afín a la ciencia, pero más como investigador que como alguien que atiende gente. Incluso recuerdo cuestionar respetuosamente a una profesora y me dijo que quien me creía al decir eso. Varios compañeros me apoyaron, pero quedó en nada. Al final pasé con lo justo las asignaturas dando exámenes”. Pese a esta situación, seguía autoconvenciéndose de que ese era su sitio. Parte del problema fue no tener espacios en su colegio para reflexionar sobre el futuro. Solo tuvo un test vocacional aislado que recordó vagamente.

Por otro lado, el Colegio María Auxiliadora de Valdivia tiene desde antes de la pandemia la Jornada de Crecimiento Personal. La orientadora del establecimiento educacional, Lisette Sepúlveda, explicó que “en ellas se organizan cuatro temas según el nivel de los estudiantes. Uno desde Pastoral, uno desde Orientación, uno desde el área de Liderazgo y el último del profesor jefe”. Todos están dirigidos para fortalecer la autoestima y la orientación vocacional.

- Según la encuesta del Programa de Estudios Sociales de la Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), un 53 % de los estudiantes de cuarto medio no tienen clara su carrera ni su institución. El 81 % aspira a la universidad como primera y única opción, mientras que solo el 16 % se plantea seriamente un camino técnico o profesional no universitario.

La jefa regional de educación en Los Ríos, Andrea Venegas, dijo que “dentro de lo que nosotros podemos implementar, están los planes de convivencia en los colegios. Pero están más orientados al fortalecimiento de habilidades para una formación integral, no a una orientación vocacional directa”. Pese a lo anterior, Andrea explicó que “existe el Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE) que trabaja el acompañamiento vocacional con los/as jóvenes de tercero y cuarto medio de establecimientos públicos con una vía alternativa de acceso a universidades del Consejo de Rectores”. No obstante, el enfoque exclusivo en este tipo de establecimientos deja a muchos estudiantes de colegios particulares, como Miguel, sin guía cuando reciben el puntaje de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES). De acuerdo con el Estudio “Chile en 30 años”, desarrollado por Unholster con La Tercera, “Chile presenta la mayor tasa de deserción de la OCDE con un 30% y, si un 40% los desertores reingresa al sistema universitario, solo da luces del nivel de confusión que existe entre las y los jóvenes respecto de su futuro educativo”.

El acompañamiento señalado por Andrea muestra que hay preocupación del Ministerio de Educación por esta materia que aún es insuficiente. Al entrar a medicina en la Universidad Austral de Chile (UACh), el golpe de realidad para Barría fue casi inmediato. Aunque entendía los conceptos y los procesos, le costaba memorizar detalles como nombres específicos de proteínas o compuestos, lo cual afectaba su rendimiento en pruebas.

“En medicina los profesores asumían que tú sabías estudiar, que tenías herramientas. Pero yo no las tenía. No sabía cómo abordar esa cantidad de contenido. Me generaba frustración”.

La etapa universitaria muchas veces deja sin contención a varios jóvenes. La psicóloga de la Unidad de Apoyo y Aprendizaje de la UACh, Francisca Retamal, explicó que “acá trabajamos los espacios afectivos, con el manejo de emociones, de estrés, de relaciones, entre otras cosas”. Sin embargo, el acceso al apoyo emocional continúa limitado. La unidad de apoyo tiene pocos recursos. “Estamos destinados a atender a toda una comunidad universitaria con un psicólogo por campus, sin suficiente capacidad de dar seguimiento constante”, concluyó Francisca.

Del aula al abismo

El camino de Miguel sin este seguimiento revela más que una caída personal. No era un problema de ego, sino de frustración. Pese a lo anterior, no sabía que podía pedir ayuda psicológica o psicopedagógica para estructurar sus estudios, porque no conocía bien las redes de apoyo. “No era que me diera vergüenza pedir ayuda. En realidad no sabía que podía hacerlo ni cómo. A pesar de que en la inducción universitaria se mencionó brevemente la unidad de Apoyo y Aprendizaje, esa información se perdió entre tantos otros datos y nunca se reforzó”, explicó.

El segundo año fue peor. Reprobó la mayoría de los ramos debido al sistema modular de la carrera de 5 a 6 asignaturas. Si no pasabas uno de esos módulos con nota 4, lo reprobabas completo. Incluso si los demás ramos estaban aprobados. Sus padres notaron el deterioro. Lo veían más apagado, sin motivación, sin sinceridad al expresar lo que sentía. Se encerraba a “estudiar”, pero su método era ineficaz. Barría explicó que “era llegar a mi pieza, abrir el PPT, leerlo una y otra vez esperando que se me quedara en la cabeza.” Su familia intentó apoyarlo de muchas formas. Buscaron tutores, lo liberaron de tareas del hogar y le ofrecieron ayuda psicológica. Sin embargo, durante ese año tuvo ramos más teóricos y sociales. “Fue la primera vez que me gustó algo de verdad en la carrera. Incluso se alejaba de ella”, declaró el joven. El cuestionamiento solo creció. Finalmente, accedió a ir con una psicóloga.

Pese a eso, proyectarse como médico fue la gota que colmó el vaso. Miró la malla de medicina para ver que le esperaba y, al imaginarse en el hospital internado y atendiendo pacientes, aceptó en definitiva que no quería estar ahí.

“En ese punto colapsé en llanto en mi casa con mis papás. Recuerdo que les dije: ya no quiero seguir. Quiero cambiarme de carrera”.

Esa crisis marcó un punto de inflexión. Lo llevó a dejar medicina.

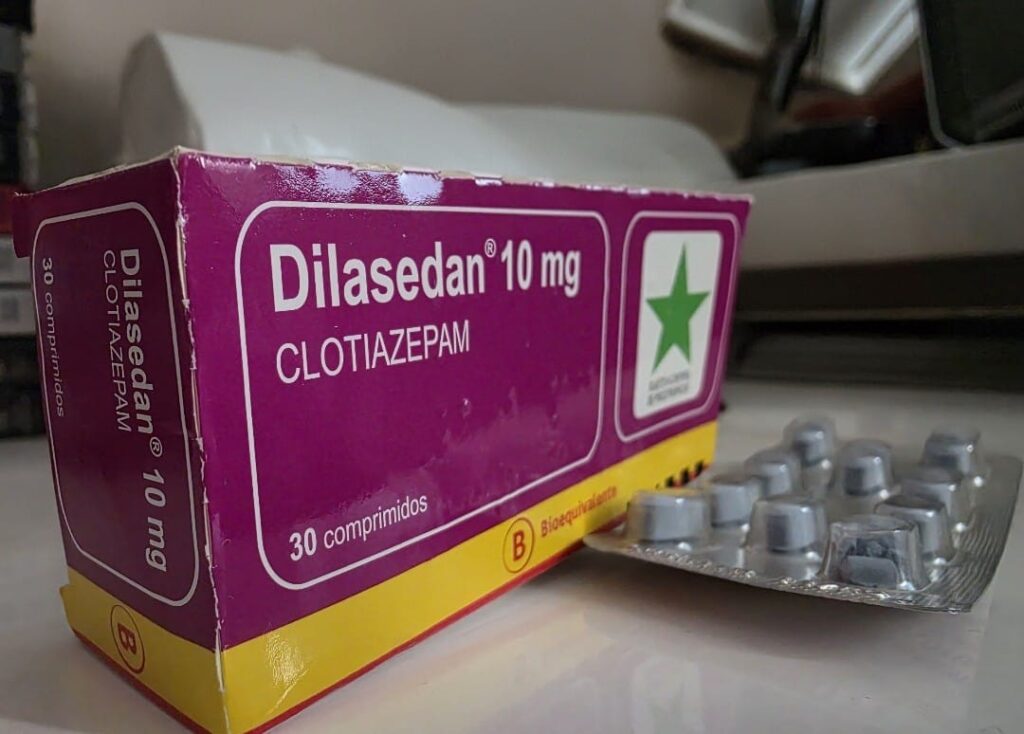

Actualmente, el sistema de apoyo emocional detecta a veces tarde a los jóvenes en una instancia similar a la de Miguel. Francisca dijo que “la poca capacidad que tenemos para atender deja sin apoyo a muchos chicos cuando están en el momento más difícil y recurren a veces a la automedicación”.

Crisis como oportunidad

Sus padres lo contuvieron, pero le exigieron que esa decisión no fuera impulsiva y que viniera acompañada de un plan. Lo conversaron como familia, y empezó el camino para salir de medicina. Según el estudio Maule Mental, “más del 40% de los universitarios está viviendo en contextos familiares de violencia”. Esto evidencia el privilegio de Barría al tener un núcleo familiar sano y seguro. Igual de privilegiados son los estudiantes de la Universidad Santo Tomás (UST), pues cuentan desde el 2020 con el Programa de Bienestar y Salud Mental. La psicóloga encargada, Vania Oyarzo, dijo que “el programa se basa en la promoción y prevención a través de talleres de primeros auxilios psicológicos para capacitar a los funcionarios de Santo Tomás”. Incluso, a diferencia de la UACh, se contemplan intervenciones grupales solicitadas por carrera.

No entró inmediatamente a otra carrera. Lo que vino fue un año sabático, dedicado a exploración interna. Intentó cambiarse a psicología por vía interna en la misma universidad, pero no logró entrar por la alta competencia y la escasez de cupos. Miguel volvió a dar la prueba PAES, porque su puntaje anterior ya no era válido. Durante ese año, revisó opciones vocacionales como química y farmacia, periodismo y derecho. Pero nada lo convencía del todo. “Estaba buscando algo que mezclara científico y humanista. Algo con investigación”. Fue entonces cuando su papá, quien es académico, le sugirió psicología. El joven la consideró seriamente. Revisó la malla y se sorprendió con la cantidad de ramos filosóficos. Le hizo clic. Cuando entró a psicología, fue durante la pandemia. Una ventaja para él. Las clases eran online, y obligó a los profesores a innovar en su forma de enseñar y evaluar. Según Barría, “no era memorizar qué tipo de neurona tiene dos axones, sino crear un caso y explicar qué partes del cerebro estaban afectadas. Esa creatividad para enseñar sí me hacía sentido para aprender”. Se sintió mucho más cómodo con esta metodología, porque le permitía razonar y conectar. Se reencontró con su gusto por estudiar.

Nunca tuvo vergüenza por haber tomado un año sabático, ni por haberse cambiado de carrera. En psicología vio muchos reflejos de él.

“Estaba rodeado de compañeros que también venían de otras carreras. Vi experiencias similares. Y me quedó claro que lo institucional no estaba apoyando. Sobrevivimos por apoyos externos”

En Chile, según el estudio presentado por la Academia Judicial en 2024, el gasto en salud mental representa menos del 0,5 % del presupuesto sanitario. Una cifra sorprendente si se considera que el promedio mundial es de 2,8 %. Además, solo un 1 % del personal de salud mental está especializado en infancias y adolescencias. “El Estado ha sido lento e ineficiente en abordar la salud mental como un componente esencial del desarrollo integral”, concluyó el informe.

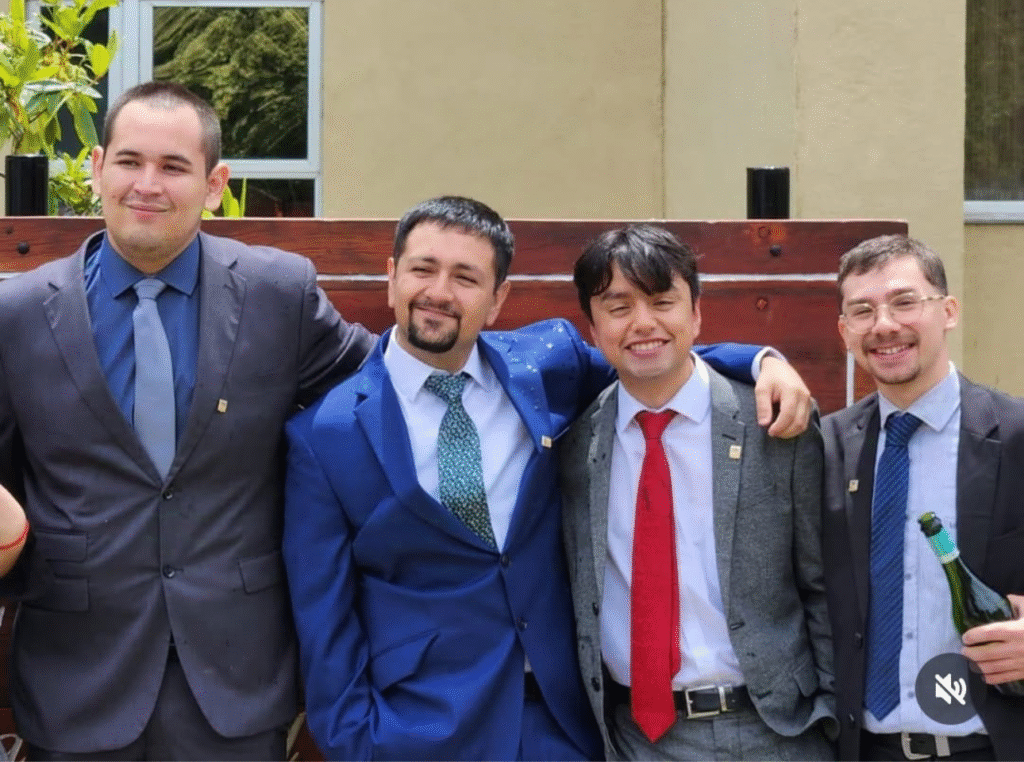

Mientras estuvo estudiando psicología, fue presidente del centro de estudiantes. Ocupó el cargo por dos años consecutivos y pasó todos los semestres sin atrasarse. ¿Qué significa esto en su historia? Un mayor nivel de compromiso, liderazgo y conexión con la carrera y sus compañeros. Una persona más consolidada emocional y académicamente. Incluso le permitió involucrarse activamente en temas estudiantiles, salud mental, participación universitaria y representación estudiantil. “Fue una forma de devolver lo que no tuve en mi primer paso por la universidad”, expresó. En medicina se sintió invisible y aislado. Ahora en psicología estaba integrado, era un referente y una voz activa para otros estudiantes.

La grieta que nadie ve

En su último año, Miguel realizó su práctica profesional en el Centro de Salud UACh (CESU). Ahí tuvo por primera vez un rol formal como psicólogo. Su trabajo ahí fue doble. Realizar psicoterapia a estudiantes universitarios y ser parte del equipo de salud mental del CESU junto con otros psicólogos, enfermeros y médicos, evaluando los casos más complejos. “En nuestro rol con una compañera, hacíamos psicoterapia, pero también nos tocaba participar en los comités de salud mental donde se analizaban los casos más ‘rígidos’, más heavy”. Allí vio por primera vez cómo opera realmente el sistema de salud mental dentro de la universidad. El CESU no tiene los recursos suficientes para ser un centro de atención permanente. No puede reemplazar una psicoterapia estable ni asumir todos los casos. El joven psicólogo mencionó que “el CESU no es para atención larga. Es como un parche, una contención mientras te deriva. Esto porque los problemas requieren más de ocho sesiones, que son las que te dan”. En el CESU hay cinco psicólogos más dos practicantes para toda la comunidad universitaria.

Uno de los aprendizajes más importantes fue darse cuenta de que lo académico y la salud no van juntos. Aunque existen redes de apoyo como el CESU y la Unidad de Apoyo al Aprendizaje, no hay una conexión tan efectiva con lo académico, al menos en medicina. Es decir, los docentes no derivan ni identifican estudiantes en crisis. El sistema deja pasar señales evidentes como ausencias, baja de rendimiento o retraimiento. “Los profes deberían decir ‘Oye, te veo bajoneado, ¿Pasa algo?’, pero muchos creen que eso es meterse o hacer de papá. Y no es eso, es ser humano”, expresó Barría. No culpa a personas específicas, pero sí al modelo institucional.

Devolver lo que no tuvo

Miguel comenzó a trabajar hace pocas semanas en Hampton College, su antiguo colegio. Describe este empleo como su primer acercamiento profesional concreto al sistema escolar, pero desde la otra vereda. “Ahora estoy trabajando como psicólogo en el colegio y ahora veo todo desde esa otra vereda”. Es parte de un equipo interdisciplinario, junto a una psicopedagoga. Su rol incluye acciones preventivas, diseño de protocolos, talleres y contención. Actualmente, elabora un plan de salud mental preventivo para el colegio que incluye cuestionarios iniciales al comenzar el año. Miden áreas como sintomatología depresiva, ansiedad y vínculos familiares. También está evaluando y ajustando protocolos.

“Estoy viendo cómo puedo utilizar esto. Modernizar protocolos, tener contenido teórico y herramientas reales. Aunque por el poco tiempo que estaré en el colegio, no es para esperar algo muy grande. Pero si quiero dejar algo”

En respuesta a una crisis creciente de salud mental en Chile, surgió el Proyecto de Ley Integral de Salud Mental. Según el documento, dicha crisis se agravó por la pandemia. El psicólogo clínico, Pablo Pincheira Águila, explicó que “la ley tiene buenas intenciones, pero no presupuesto. Carece de camas psiquiátricas, de unidades especializadas, de urgencias psiquiátricas. En muchas ciudades de Chile ni siquiera existen urgencias diferenciadas para salud mental”. En esta línea, habló también del fono de prevención del suicidio. “Ese número de prevención del suicidio me parece una acción buena. Incluso cuando ‘googleas’, ‘suicidio’, aparece de inmediato el número”. Calificó esta medida como un paso para contención de primera línea, pero no resuelve el problema de fondo, ni tiene continuidad si no hay una red posterior que reciba esos casos.

Miguel cierra esta parte de su historia cuestionando el sistema, pero contento de que dejó de ser tabú el tema “salud mental”. Su trabajo en Hampton College le permite ofrecer a otros adolescentes lo que él no tuvo cuando fue estudiante. “Hoy puedo ayudar desde un lugar distinto. Ser esa persona que yo no tuve cuando estaba perdido, sin herramientas, sin saber pedir ayuda”. La salud mental no puede seguir siendo una nota al pie. Su historia demuestra que no basta con ser el mejor cuando te quedas solo en el momento más vulnerable.